前からやってみたい職業の一つに「家政婦」があります。

掃除、料理、アイロンがけなど嫌いではないですし、少し訓練を受けたら結構なレベルに行ける気がするのです。家事は達成感あるし、それで喜ばれて報酬も頂けるのなら悪くないな、と考えていて。

でも、小心者がゆえまだ実行に移そうとしたことはありません。もっと詳しく内情を知りたい、とずっと思っていました。

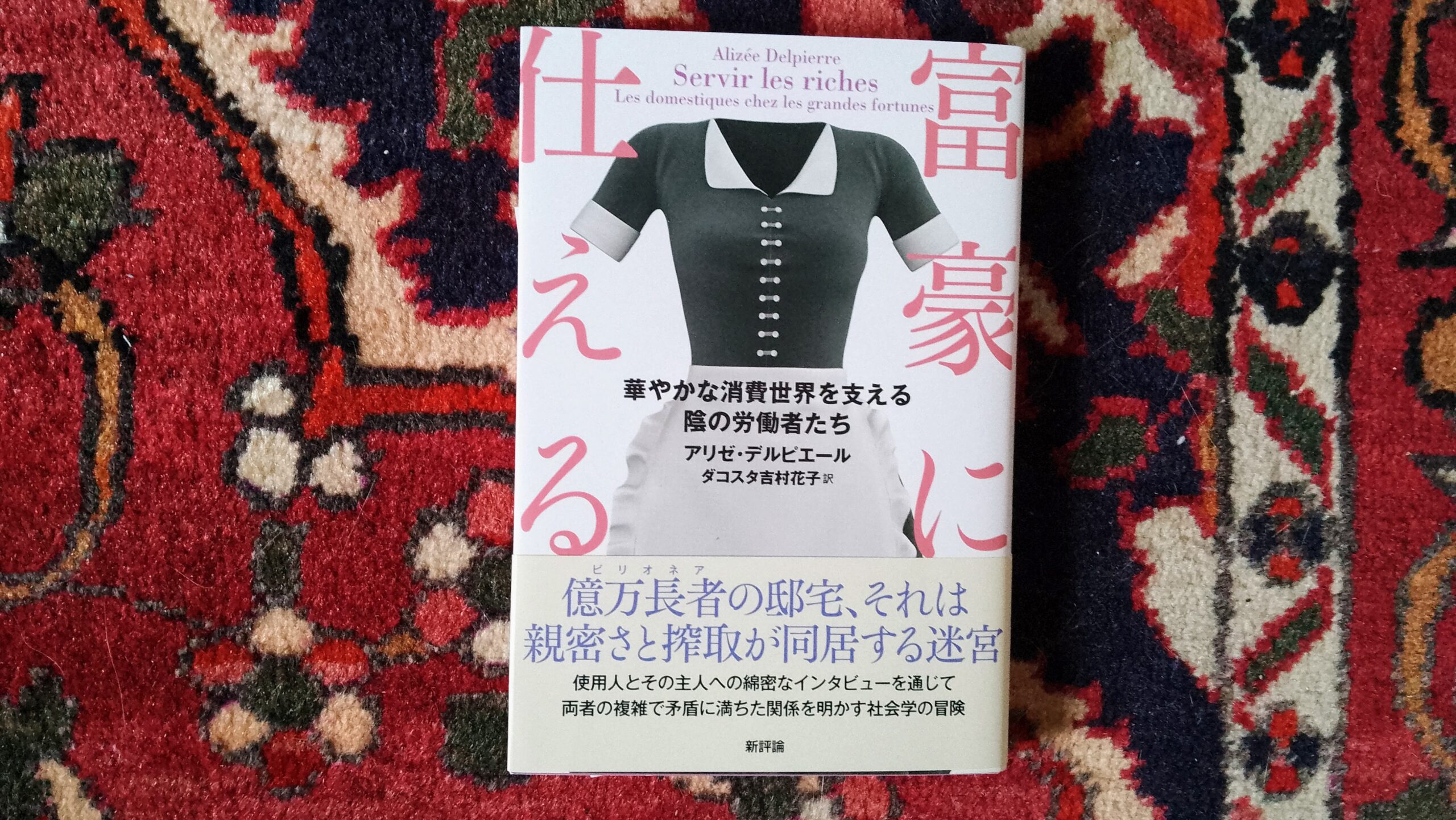

そんなわたしが出会ったのが『富豪に仕える』という翻訳本。内容は、フランスの超富裕層に仕える使用人についてのルポルタージュです。著者が自らメイドに扮して潜入したルポあり、現役の使用人や「ご主人様」へのインタビューあり、フランスのお金持ちの暮らしを覗き見るという物見高い面白さもあるけれど、深い洞察もあり、と読み応えたっぷりでした。

それも日本語で読めるとはなんとありがたいこと。社会学的な難しい箇所も翻訳がとてもスムースで、一気に読めます。

ページを繰りながら、「お、わたしの想像した通りだ」「使用人、結構稼いでいるね」「でもあの部分はバイアス感じるなぁ」など、思うところ色々。

バイアスについてーー著者アリゼ・デルピエール氏はシアンスポ(パリ政治学院)というフランスでも権威ある高等機関に属する学者です。留意すべきは、シアンスポが左派色強いと言われている点。著者の鋭い洞察には脱帽しましたが、一方で「搾取される使用人(労働者)と無神経な富裕層(資本家)という構図」にくどさを感じることもありました。 フランスの論者は、左派は左寄りの、右派は右寄りに攻めていくことが多いのですよ。なので「書かれていないことは何なのか」と考えるように気を付けています。

とまぁ、いろんなことを感じた本だったのですが、少し時間を置いて夫に本の説明をしよう、と口を開いたときに出てきたのは自分でも意外な感想でした。

人間は哀しいね

わたし「『富豪に仕える』っていう本を読んだんだけどね」

夫「ふーん」

「貴族がたくさん出てきた」

「嫌な予感がする」

……夫は貴族の末裔なのです。

「うん、著者はシアンスポの人らしい」

「あゝ」

と、また貴族がバッシングされることを確信する夫。

「うん、でもよく調べてあってね」

「ふーん」

「面白くって一気に読んじゃった」

「そう」

「ーーでも、なんだか哀しい、って感じかな」

「え?」

と夫が拍子抜けしていて、でもわたし自身がそんな感じでした。

「哀しい? 使用人が不憫だから?」

そうではなく、なんて言ったらいいのか。

本書を振り返ると、使用人も雇い主も、フランスという社会も、いや、人間というものが哀しいというか、そんな思いが湧き上がってくるのです。

雇い主は良い働きぶりを期待し優遇してあげているけれど、使用人は優遇されればされるほど、金に縛られているように感じている。

雇い主は使用人のことを「家族の一員」だというけれど、使用人はそうは思っていない。

雇い主は信頼関係を築いているつもりだったのに、使用人は突然辞める。

使用人はもう擦りきれているという。でも雇い主はそれに気づくことができない。

そのかみ合わなさが哀しい。

雇い主と使用人の間の信頼感の壊れやすさも哀しい。

雇い主の無意識な残酷さが哀しいし、

使用人のアンバランスな性質も哀しい。

お互いを思いやる気持ちがあるようでいて、やっぱり無いのが哀しい。

……富豪と使用人の関係がこじれたケースをいくつも見ているうちに、人間社会の虚構を見ているような気持ちになってしまったのです。

貴族層 vs 使用人

本書では、使用人はほぼ全員移民であり、富裕層は貴族ばかり登場します。ニューリッチにも少しだけ触れてはいるけれど、巨大企業のCEOやアラブ系のお金持ちは出てきません。思うに著者のリサーチに協力してあげる 気持ちと時間の余裕があったのが「古き良き世代の貴族層」だった、ということでしょう。

わたしの夫の家は富裕ではないけれど貴族なので、著者が描写する場面が目に浮かぶようでした。

たとえば、貴族というものは、自分の考え方の正しさを疑うことを知らないので「良かれと思って」使用人に色々と指導する、使用人はご主人様の思考パターンを理解することで良いサービスが提供できるので黙って学ぶが、そのうちに、ご主人様の思考に乗り移られ、自分が奪われてしまうような錯覚に陥る、という洞察があります。

これ、まさにわたしです。

うちの義母も人に教えるの、大好きです。ベッドの作り方から、リネンの畳み方、使用人との話し方などなど。知っていることも知らないことも、納得いくこともいかないことも黙って聞いてきました。好奇心から、というのもありますが、義理の家族のことを理解しておくと自分が楽だろうから、と考えたからです。今では、実の娘たちよりも、外国人の嫁であるわたしの方が義母の行動パターンを読むのが上手くなっていると思います。

ただ、結婚当初は、例えば夏休みなど義理の家族と同じ屋根の下でずっと一緒に過ごしていると、こころが、あたまが、日に日に重くなってきて辛かったものです。それがやがて、自分の限界は、3・2・3だな、と分かってからは上手に付き合えるようになりました。

どういうことかというと、「3日一緒、2日間離れ、また3日一緒」というリズムであれば、自分もなんとか心身ハッピーでいられる、ということです。

祓う、という表現は強すぎるかもしれませんが、彼らから離れないと自分が分からなくなるような、じわじわと支配されていくような重苦しさがあって。だからといってあまり顔をみせないのも波風立つし。それで生まれたのがこのサンドウィッチのリズムです。(直近では、2・7・2になっています……)

でも、使用人の場合はそうはいきませんものね。特にここで取り上げられている使用人は、住み込みのケースがほとんどですし。使用人はご主人様の教えを呑み込み行動を先読みし、満足いくサービスを提供できるようになっていく過程で心身ボロボロになっていくのだ、とあります。

Service and Sacrifice

あとがきにて、訳者のダコスタ吉村花子さんは、原題 Servir les rishes の「Servir」について記されています。Servirという語彙はラテン語のServiceに由来していて、仕える、サービス、従属、奉仕、崇拝などと訳される、と。これらの言葉は、異なる概念のようであって共通点もあり、だけどやはりどこかが違う。花子さんは「それぞれの違いが曖昧」だという鋭い指摘をしてらっしゃいます。(いきなり敬語なのは、花子さんはわたしが敬愛する友人ゆえ、です)

サービス……。

この言葉に、頭の中の走馬灯が回り出しました。

遠い昔に、日本の航空会社で客室乗務員(CA)として働いていた経験があります。あのとき、わたしはまさにこの「曖昧さ」の罠に嵌っていました。

若かったわたしは、サービスというものの意味を深く理解せずにCA業に就いたところがありました。「身体丈夫だし、英語も話せるし、明るい性格だし、ま、いけるでしょう」くらいの軽さで入社したのです。機内サービスの訓練もサービスマニュアルに沿って行われ、「これさえこなせばOKってことよね」と気楽に構えていました。ですので、旅客からそれを超えることを求められたら、それはわたしの任務ではないから断ってよい、という考えがあったのです。

例を挙げましょう。

ある時、旅客より到着地パリの「お勧めの場所」を聞かれました。そこで旅客の要望に合った場所をいくつかご案内しました。でも旅客はさらに「どうやって行くのか」と聞いてくる。それに答えるほどには詳しく知らないし、調べたり説明する時間も惜しい。そこで機内にあるガイドブックをお渡しして「こちらをご参照ください」と逃げたのです。そのガイドブックには、わたしのお勧めの場所が丁寧に網羅されていないけれど、該当エリアは載っているし十分でしょ、と思ったわけです。

でもその後で、その旅客の前を通ると、別のCAがガイドブックを広げ、メモ用紙に地図まで書いてあげて説明しているではないですか。「切符ですか? ええと、それは機械に……」とにこやかに説明してあげている声が聞えます。彼女だって暇ではないのになんと優しい。そのCAがギャレイに戻ってきたときに、「ごめんね、わたしの代わりに捕まっちゃったね」と謝ると、彼女は、「そんなのいいんですよ。あのお客様、初めてのパリで不安だったみたいなので」と天使のような答えが返ってきました。

そのときに、「ああ、わたしは勘違いしていた」と悟りました。

日本の航空会社で求められているサービスは「奉仕」であって わたしのような職務内という「限定サービス」ではなかったのだ、と。

この天使なCAのような奉仕精神こそが求められていて、会社も、だからこそ愛溢れる環境で真っすぐに育っただろう人を雇用し(わたしみたいな間違いもときにはあるのでしょう)、旅客も奉仕してもらうことを期待しているから、「どうやって行くのか」まで聞いてくるんだ、と。

日本では「サービスは奉仕」なんだ、と知ったのです。(※時代は90年代。今はまた違う、かな?)

CA業を続けるなら、奉仕するか、逃げるか、の2択だ、と思いました。気持ちがついていかないまま「奉仕」することにしたら(できたかわかりませんが)本書に出てくる使用人たちのように擦り切れていたかもしれません。一方でゴーイングマイウェイで続けていたら、「もっともっと」と望む旅客や会社から「逃げ」続けるしかない。確固とした自分があればそれも良しなのですが、ぶれぶれのわたしは、「逃げる」→「罪悪感」→「自己尊厳を損う」→「不幸」となったことでしょう。

この気づきも一つの要因となり、その後少しして転職したのです。

日本における「仕える」

激しく脱線しましたが、サービスという言葉の曖昧さが、雇用者の思い違いと使用人の戸惑いを生んでいるという訳者花子さんのあとがきに、深くうなずいたわたしです。

さらに花子さんは、日本でも、大富豪のみならず高齢者や両親共働きする子どもたちのケア要員として外国からの労働者に頼らざるを得なくなるだろう、と推察されてります。確かにそうですよね。本書はこれからケア要員を目指す方や、雇用者となる側 双方にとって、人のお宅に入って仕事する、他人を家に入れて働いてもらう、そのことを現実的にイメージする手助けになるなぁ、と思いました。

一見単純作業のようであって、料理も、掃除も、洗濯も、子守も、看病も、学校の送迎も、高齢者の付き添いも、その実は人と人の間にある こころの機微を取り扱うというデリケートな仕事であって、それが「ケア」なんだな、と本書を通して再認識しています。

夢の家政婦業……、サービスという言葉の曖昧さをできるだけ取り除いた明確なルールを作り、それに同意してくれるお宅があったなら、チャレンジしてもいいかな。(いや、まだかな)

いつまでも迷えるわたしなのです。

by ドメストル美紀 ベルサイユの片隅でエッセイやコラムを書いています。 著書『どんな日もエレガンス』(大和書房)、『フランス伯爵夫人に学ぶ美し雨、上質に暮らす45のルール』(ディスカバー21出版)